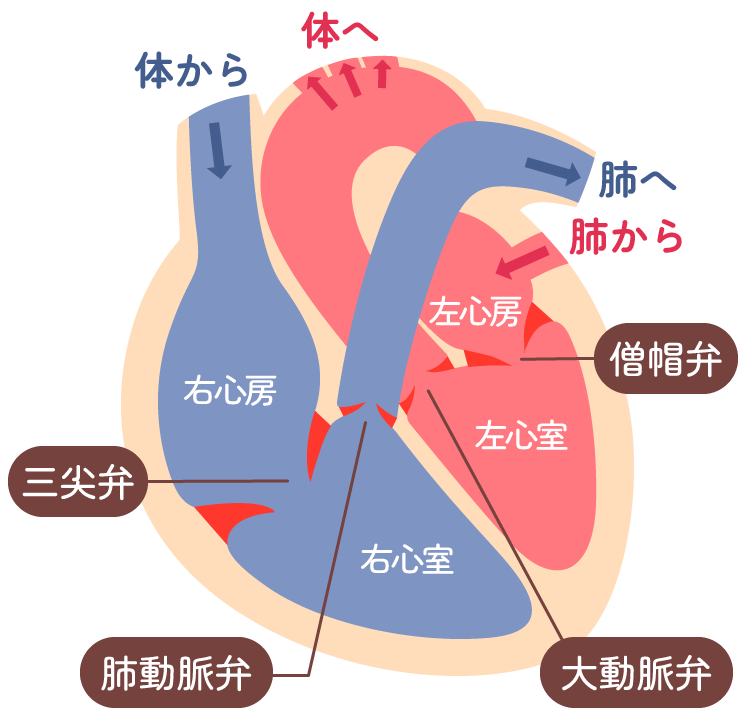

心臓の内部は4つの部屋(左心房、右心房、左心室、右心室)に分かれています。心臓に戻ってきた血液は、心房から心室に送られます。心室に送られた血液が心房に逆流することは防がなくてはいけません。この逆流を防止するために存在するのが、「弁」です。さらに、心室から動脈に送り出された血液が戻ってくるのを防ぐための弁もあります。そのため、心臓内には全部で4つの弁があります。

これらの弁が正常に機能していない状態が「弁膜症」です。弁の閉まりが悪く、血液の逆流を防止できていない状態を「閉鎖不全症」と呼びます。逆に弁の開きが悪く、血液を十分に送り出せなくなる状態が「狭窄症」です。4つの弁全てで「閉鎖不全症」と「狭窄症」が起こり得ます。しかし、よく見られる弁膜症は限られており、次の4つの頻度が高いとされます。

弁膜症発症の原因には、加齢によって引き起こされる弁の変性や硬化、生まれつきの弁の異常、心不全、感染性心内膜炎があります。以前は、リウマチ熱の後遺症による弁膜症も多くみられましたが、近年では少なくなりました。

弁膜症が進行すると、心臓のポンプ機能が低下します。ポンプ機能が低下した状態は、「心不全」と呼ばれます。心不全になった際に出現する代表的な症状が、息切れや足のむくみです。

また期外収縮や心房細動などの不整脈も生じやすくなります。また大動脈弁狭窄症では、失神や狭心痛(運動した時の胸の痛み)が出ることもあります。

健診などで心雑音を指摘されることが、弁膜症が見つかるきっかけになります。確定診断は心臓超音波検査(心エコー)で行います。弁膜症が発見された場合、適切な治療時期を逃さないために、定期的な心エコーを行うことが重要です。また心不全になっていないか確認する目的で、定期的に血液検査、レントゲンなども行います。不整脈の有無を確認するために、ホルター心電図を行うこともあります。

心不全がある場合には、利尿薬などを使用した薬物療法を行います。さらに左心室の動きが低下している場合には、β遮断薬、アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬・アンギオテンシン受容体拮抗薬(ARB)・アンギオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)、SGLT2阻害薬などの薬剤の使用も検討されます。

心房細動が出現した際には、心臓内で血栓(血液の塊)ができるのを予防しなくてはいけません。そのために、抗凝固療法(血液をサラサラにする治療)を行うことがあります。

弁膜症の根本的に治す方法は、手術です。手術の施行時期と方法は、病状によって総合的に判断されます。手術は、外科的治療とカテーテル治療の2つに分かれます。外科的治療には、自己の弁を活かす弁形成術、弁ごと取り換える弁置換術があります。カテーテル治療で代表的なものが、大動脈弁狭窄症(AS)に対する経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVIまたはTAVR)です。この治療法は外科的治療のリスクが高い患者さんで、盛んに行われるようになっています。

著者上原和幸

循環器専門医、総合内科専門医、内科指導医。日本医科大学医学部卒業。日本赤十字社医療センターで初期研修(内科プログラム)を行う。同院循環器内科で勤務後、日本医科大学付属病院 総合診療科 助教に着任。日本赤十字社医療センター循環器内科 非常勤医師を兼務。

主な資格

循環器専門医、総合内科専門医、内科指導医、臨床研修指導医、日本赤十字社認定臨床医、日本病院総合診療医学会認定医、日本旅行医学会認定医

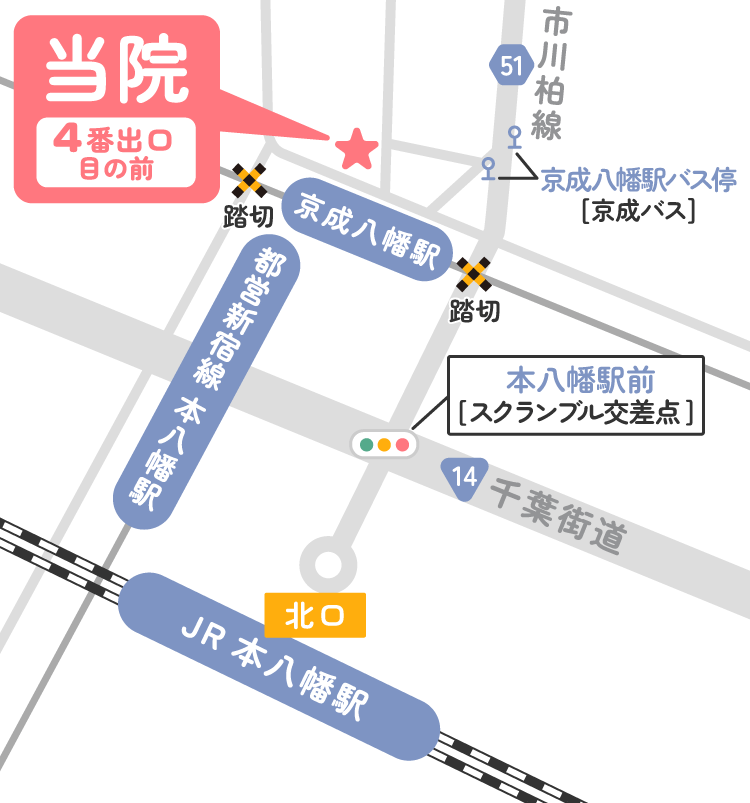

〒272-0021

千葉県市川市八幡3-26-1 ガレ本八幡1F

047-324-1114

WEB予約

2022.6.19

【脳機能分類】mRSとCPCの比較表

modified Rankin Scale (mRS)、Cerebral Performance Category (CPC)の比較表を作りました。脳梗塞や心停止…Read More

2022.5.08

【意識レベル評価】JCS・GCSとは?意識障害時の対応は?

意識レベルの評価方法、JCSとGCSについて解説します。JCSとGCSの見やすい一覧表も掲載しています。意識障害…Read More

2022.3.13

【若手の先生必見】循環器専門医の配合剤を意識した高血圧薬物療法

降圧薬の種類が多すぎて何を使えばいいか分からない・・・そんな方は、配合剤を意識して降圧薬を選択すると…Read More

2022.2.03

【高血圧】降圧薬配合剤の一覧表【2022年版】

降圧薬の配合剤、中身の成分が分からずにお困りですか?診療をしていると困る場面が多くあります。カルシウ…Read More