心不全とは、「心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気」です。心臓は、全身へ血液を送るポンプのような働きをしています。そのポンプ機能が低下している状態が心不全です。心不全になったとしても、適切な治療を行えば症状を和らげ、元気に過ごせる時間を増やせます。

心臓のポンプ機能が低下すると、全身に血液を送ることが難しくなります。その結果、「息切れ」が生じます。さらに足に血液が溜まりやすくなり、「むくみ」も生じます。

血液検査、レントゲン、心電図、心臓超音波検査(心エコー)などを行い、総合的に心不全か否かを判断します。血液検査では、NT-proBNPの値が特に重要です。心不全では、この値が上昇することが知られています。レントゲンで特に注目する点は、心臓の大きさです。心臓の大きさは、心臓にかかっている負担の指標になります。レントゲンで肺の血管が目立つことは、心不全でよくみられる所見です。胸に水が溜まっている所見が得られることもあります。心電図や心臓超音波検査(心エコー)は、心不全の原因を突き止めるのに重要な検査です。

心臓のポンプ機能が低下する原因には、心筋梗塞、不整脈、心臓弁膜症、心筋症、高血圧、心筋炎、感染性心内膜炎などがあります。「心不全という状態」を良くするとともに、この「心不全の原因」に対する治療も必要です。

心不全は、「急性心不全と慢性心不全」、「左心室の動きが低下しているか否か」に分類されます。またこの分類により、治療方針も大きく変わります。

急性心不全とは、「心不全の症状が急激に出現、あるいは悪化した状態」です。新規に発症した心不全だけでなく、慢性心不全が急激に増悪した場合も急性心不全に分類されます。急性心不全の治療には、安静、酸素療法、薬物療法(血管拡張薬、利尿薬、強心薬)などがあります。多くの場合、入院での治療が必要になります。

一方の慢性心不全は、「慢性的に心不全の症状があり、日常生活に支障をきたしている状態」と定義されます。慢性心不全の治療目標は、心不全が急激に悪化しないようにすることです。心不全が悪化する際は、体内の水分量が多くなります。体内の水分量が増えることを反映して体重が急激に増え、足にむくみが出てきます。

心不全の悪化を防ぐためには、生活習慣に気を付けましょう。塩分の摂取量を減らす、飲水量を制限する、適度な運動をすることが大切です。また、体重や足のむくみを毎日気にすることで、心不全の悪化に早く気付くこともできます。

慢性心不全は、感染症を契機に悪化することが多くあります。そのため、感染症を予防することも重要です。まずは手洗いを欠かさずに行いましょう。そして、定期的なワクチンの接種も大切です。インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチン、新型コロナウイルス感染症ワクチンを接種しておくと安心でしょう。

また、慢性心不全を悪化させないためには薬物療法も重要です。薬物療法は、後述のように「左心室の動きが低下しているか否か」で使用する薬剤が変わります。

心臓は4つの部屋に分かれています。その中で最も大切な部屋が、全身に血液を送り出す役割を担っている左心室です。この左心室の動きが低下している心不全を「左室駆出率が低下した心不全(HFrEF)」と呼びます。左室駆出率が低下した心不全(HFrEF)では、β遮断薬、アンギオテンシン変換酵素(ACE)阻害薬・アンギオテンシン受容体拮抗薬・アンギオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)、SGLT2阻害薬などが使用されます。薬剤の選択や調整は、患者さんごとの状態に合わせて行うことが重要です。場合によっては、心臓植え込みデバイス(植込み型除細動器(ICD)や心臓再同期療法(CRT))を用いた治療を行うこともあります。

一方、左心室の動きが保たれた心不全は「左室駆出率の保たれた心不全(HFpEF)」と呼ばれます。このHFpEFという心不全に有効な薬剤は利尿薬です。また、SGLT2阻害薬やミネラルコルチコイド受容体拮抗薬もこのタイプの心不全に効果があることが分かっています。

著者上原和幸

循環器専門医、総合内科専門医、内科指導医。日本医科大学医学部卒業。日本赤十字社医療センターで初期研修(内科プログラム)を行う。同院循環器内科で勤務後、日本医科大学付属病院 総合診療科 助教に着任。日本赤十字社医療センター循環器内科 非常勤医師を兼務。

主な資格

循環器専門医、総合内科専門医、内科指導医、臨床研修指導医、日本赤十字社認定臨床医、日本病院総合診療医学会認定医、日本旅行医学会認定医

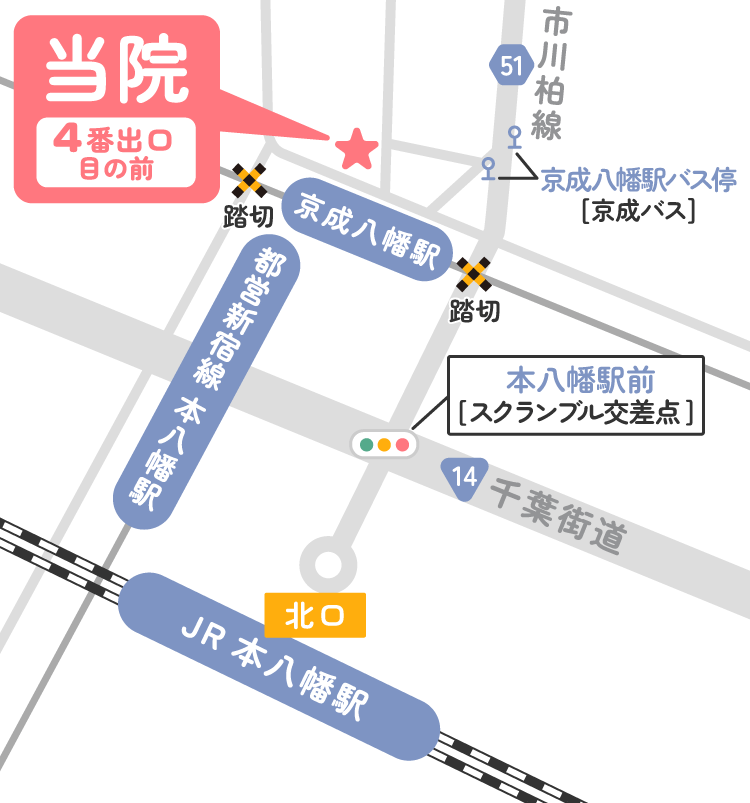

〒272-0021

千葉県市川市八幡3-26-1 ガレ本八幡1F

047-324-1114

WEB予約

2022.6.19

【脳機能分類】mRSとCPCの比較表

modified Rankin Scale (mRS)、Cerebral Performance Category (CPC)の比較表を作りました。脳梗塞や心停止…Read More

2022.5.08

【意識レベル評価】JCS・GCSとは?意識障害時の対応は?

意識レベルの評価方法、JCSとGCSについて解説します。JCSとGCSの見やすい一覧表も掲載しています。意識障害…Read More

2022.3.13

【若手の先生必見】循環器専門医の配合剤を意識した高血圧薬物療法

降圧薬の種類が多すぎて何を使えばいいか分からない・・・そんな方は、配合剤を意識して降圧薬を選択すると…Read More

2022.2.03

【高血圧】降圧薬配合剤の一覧表【2022年版】

降圧薬の配合剤、中身の成分が分からずにお困りですか?診療をしていると困る場面が多くあります。カルシウ…Read More